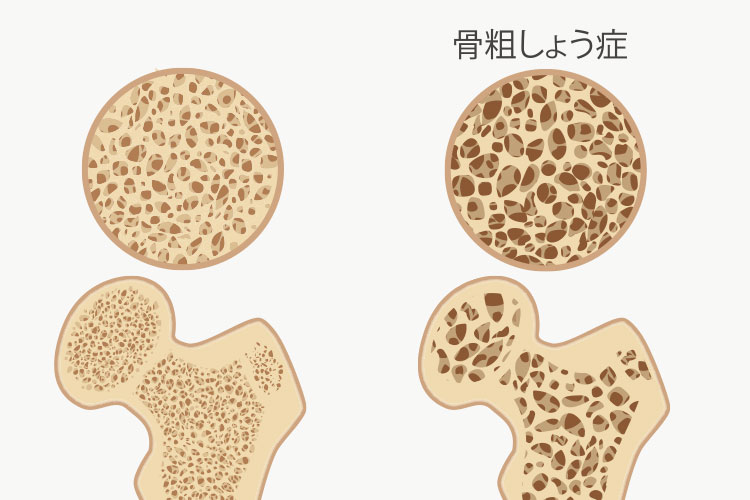

骨粗鬆症とは

骨の量が減って骨が弱くなり、骨折しやすくなる病気のことです。骨粗鬆症自体には自覚症状がないため、見過ごされがちですが、ちょっとした、わずかな衝撃でも骨折してしまう、脆弱性骨折を引き起こしやすくなります。

たとえば重い物を持ったり、くしゃみをしたりしただけでも脊椎圧迫骨折が引き起こされることから、「いつのまにか骨折」と呼ばれることもあります。さらに骨粗鬆症では脊椎に加え、手首、太ももの付け根あたりの大腿骨近位部、腕の付け根あたりの上腕骨近位端、肋骨、脛骨、そして骨盤が骨折しやすい部位とされています。

骨粗鬆症の原因

人間の骨は常に破骨細胞による骨吸収と、骨芽細胞による骨形成を行い、骨リモデリング(骨を新しく作り替えること)という新陳代謝を行っています。このとき、加齢などが原因で、骨形成のスピードが骨吸収のスピードより遅くなると、骨粗鬆症を引き起こします。

現在、10人に1人の割合で骨粗鬆症を発症していると推定されており、とくに女性に多くみられます。これはエストロゲンという女性ホルモンが閉経期に分泌量が低下することが原因と考えられています。ちなみに80歳以上の女性では、2人に1人が骨粗鬆症を発症しているのではないかと言われています。

骨粗鬆症では、こうした加齢を要因とするものに加え、骨の原料となるカルシウム不足や、骨の吸収を助けるビタミンの不足がります。さらに運動不足など生活習慣を要因とするもの、遺伝的な要因で発症するケースもあり、これらは「原発性骨粗鬆症」と呼ばれます。

このほか、「続発性骨粗鬆症」と呼ばれるものもあります。これはステロイド剤の長期使用といった薬剤性のものや、関節リウマチ、多発性骨髄腫などの骨の病気、副甲状腺機能亢進症、甲状腺機能亢進症、クッシング症候群等の内分泌疾患など、別の病気や薬の影響などが誘因となるものを指します。

骨粗鬆症の検査

骨粗鬆症は、骨密度検査の結果や脆弱性骨折の有無などで診断されます。女性の場合、40歳を過ぎたら、骨粗鬆症の検査をしておくことをお勧めします。

骨密度検査では、単位面積当たりの骨量(骨に含まれるカルシウムなどのミネラルの量)を計測し、基準値と照らし合わせて診断を行います。一般的な測定方法はDEXA(Dual-energy X-ray Absorptiometry:デキサ)法と呼ばれるもので、エネルギーの低い2種類のX線を腰椎や大腿骨などの骨に照射し、骨とほかの組織との吸収率の差で骨密度を算出します。

この数値を、YMAと呼ばれる基準の何%に相当するかによって骨密度の診断を行います。YMAとはYoung Adult Meanの略で、若年成人平均値のことです。腰椎は20~44歳、大腿骨近位部は20~29歳の数値がYMAとなります。測定の結果、骨密度がYAMの80%以上なら正常、70%以上80%未満なら骨量減少、70%未満であれば骨粗鬆症と診断されます。

また、YAM値が80%以下、かつ脆弱性骨折のうち「脊椎圧迫骨折」「大腿骨近位部骨折(転子部以外)」がある場合や、脆弱性骨折のうち「脊椎圧迫骨折」「大腿骨近位部骨折(転子部)」があるという場合も骨粗鬆症と診断されます。

このほか背骨(脊椎)の圧迫骨折を確認するためのX線撮影や、基礎疾患の有無を調べるための血液検査も行われることがあります。

骨粗鬆症の治療

骨粗鬆症の治療は、薬物治療および食生活など生活習慣が基本となります。使われる薬剤としては、破骨細胞の働きを抑え、骨吸収を抑制する薬や、骨の形成を促進する薬、骨の成分となる薬などがあります。主に以下のような種類があります。

主な骨粗鬆症の治療薬の種類

- 骨吸収を抑制する薬

- ビスフォスフォネート製剤、女性ホルモン製剤(エストロゲン)など

- 骨の形成を促進する薬

- 活性型ビタミンD3製剤、ビタミンK2製剤、テリパラチド(副甲状腺ホルモン)など

- 骨の主要な成分となる薬

- カルシウム製剤

上記のほか、近年では骨形成促進と骨吸収抑制の両作用を持つ骨粗鬆症の皮下注射薬・ロモソズマブなども登場しています。これらの薬剤には、内服薬や注射薬、また毎日服用のものや1カ月に1度の投与でよいものなど様々な種類があります。当院では、患者さまの症状や生活スタイル、ご希望に合わせて治療薬を組み合わせて処方します。

生活習慣の改善も重要

骨粗鬆症は骨の生活習慣病とも呼ばれています。食習慣や運動習慣も深くかかわっています。そのため、骨粗鬆症の改善では、薬物治療と合わせて、生活習慣の改善も重要です。

食習慣の改善では、カルシウムおよびカルシウムの吸収を促進するビタミンD、ビタミンKなどの栄養素を多く含んだ食物を摂るよう心がけましょう。また、たんぱく質も不足がちになると骨密度の低下を招きます。乳製品や野菜、肉などをバランスよくとっていくことが重要です。また、スナック菓子、インスタント食品や、カフェインを含む飲料(コーヒー など)はカルシウムの吸収を妨げるので、なるべく摂取しすぎないようにしましょう。

また、骨粗鬆症の改善にあたっては運動習慣も大切です。骨は負荷がかかるほど骨を作る細胞が活発になります。日常生活の中で、無理のない範囲での運動をするようにしましょう。息がやや上がる程度の有酸素運動(ウォーキングやジョギングなど)を取り入れることで、骨を強化する効果が期待できます。ただし、すでに骨粗鬆症が進行している方は、無理な運動で骨折してしまう危険があります。必ず医師にご相談の上、行うようにしてください。